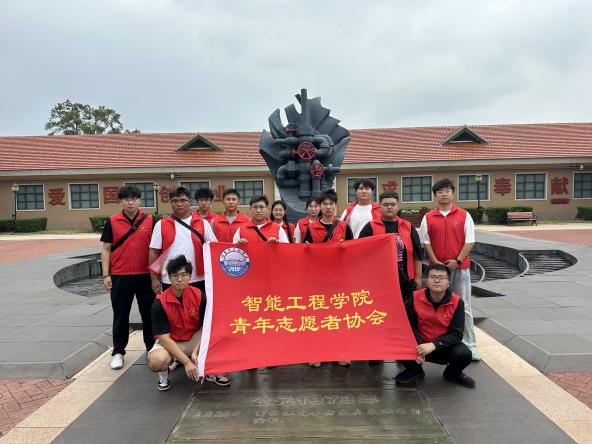

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟大庆精神、铁人精神的时代内涵,哈尔滨石油学院智能工程学院组建“寻迹石油魂” 实践团,奔赴大庆铁人纪念馆、石油科技馆、历史陈列馆,开展以 “科技赋能寻根脉,青春筑梦石油情” 为主题的暑期 “三下乡” 社会实践活动。团队在沉浸式参观学习中挖掘石油文化底蕴,探索能源科技前沿,让铁人精神与智能科技碰撞出新时代的火花。

以史馆为鉴:触摸石油奋斗的岁月脉络

踏入铁人纪念馆,锈迹钻机、磨破手套、油污笔记,拼出王进喜带领工人“战天斗地”的史诗。在“人拉肩扛运钻机”复原区,成员凝望:泥泞中号子震天,铁人们奋力拖拽,面庞映着火光;展柜里旧棉衣的汗渍油污,仿佛仍散发奋斗温度。

“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田!”的话语穿透时空,如惊雷般在馆内回响,猛烈撞击着实践团成员的心房。这句饱含血性与担当的誓言,让年轻学子们真切触摸到铁人王进喜滚烫的赤子之心。成员们的目光掠过泛黄的《钻井日志》,触碰到那个热血沸腾的年代 —— 没有先进设备,就以血肉之躯拼;没有充足物资,就以信念为粮。机械专业的同学感慨,“铁人的‘干’字诀,正是我们工科生应有的态度 —— 把论文写在设备上,把成果用在产业里。”

以科技馆为窗:洞察石油科技的创新浪潮

走进石油科技馆,智能交互屏、动态模拟沙盘、AR 油气勘探模型,勾勒出能源科技的未来图景。在智能钻井模拟区,实践团围拢触控台:算法实时优化钻井路径,传感器精准监测井下数据,机械臂模拟的“无人作业” 场景,让成员们直观感受 “智慧油田” 的魅力。科技发展从过去的传统石油开采和化石能源依赖,向未来的智慧能源体系转型,展现了鲜明的时代对比“原来石油开采早已告别‘人拉肩扛’,智能化技术正在重塑行业!”

同学们主动将课堂所学的自动化、机械等专业知识,与真实的产业技术应用场景相结合,检验并深化对理论的理解。同学们深刻认识到自身专业在推动国家能源安全和绿色低碳发展中的关键作用,有助于明确学习方向,增强投身科技攻关、服务国家战略需求的责任感和使命感。

以陈列馆为根:厚植能源报国的青春担当

大庆石油历史陈列馆里,泛黄的地质图纸、陈旧的勘探仪器、珍贵的历史影像,仿佛穿越回那个“人拉肩扛”“端水打井”的峥嵘岁月。眼前的每一件展品都无声诉说着创业的艰辛:没有先进设备,缺乏自动化手段,前辈们仅凭血肉之躯与钢铁意志,在荒原冻土中一寸寸叩开地宫之门。这份“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”的铁血担当,在冰冷的展品中迸发出灼热的温度,让成员们深刻体会到石油工业从无到有、从弱到强的筚路蓝缕。串联起油田从“创业” 到 “腾飞” 的时光长卷。在 “科技兴油” 展区,实践团发现:从早期人工测算到大数据分析,从手动阀门到智能控制系统,石油工业的每一次跨越,都离不开科技赋能。

在陈列馆留言墙,同学们写下誓言:“以智能科技为刃,劈开能源发展新路径;以铁人精神为魂,扛起能源报国使命!”这誓言,是历史与现实的庄严对答。陈列馆的“老物件”不再仅是记忆的载体,它们已化作精神的火种,在青年一代的创新思维中猛烈复燃。

结语:让铁人精神在智能时代焕新光芒

暑期三下乡实践,是精神洗礼,更是专业赋能:从铁人纪念馆的奋斗史诗,到石油科技馆的科技浪潮,再到历史陈列馆的岁月沉淀,实践团既触摸到石油工业的厚重根基,又洞察到科技赋能的澎湃动力。智能工程学院的学子们深知:传承铁人精神,既要延续“苦干实干” 的底色,更要点亮 “科技创先” 的锋芒。此次参观有效实现了开阔眼界、连接理论与实践、激发创新灵感、深化专业认知、对接产业需求的多重作用,是培养学生综合素质、创新能力和家国情怀的重要实践环节。它不仅是学识的检验场,更是精神淬炼的熔炉——让铁人精神与智能科技以此为契机同频共振,为智能工程学院的人才培养注入丰厚滋养,更让青年学子在实践中磨砺意志、深化认知、升华情怀,在新时代绽放更璀璨的光芒!